Le paysage entre imaginaires et réalité – Un échange épistolaire entre Jacqueline Salmon et Richard Baillargeon

Entretien entre Richard Baillargeon et Jacqueline Salmon

Culture et Recherche, Quebec,Printemps 2009

Charnay, le 19 juillet 2008

Cher Richard,

Sans doute en raison de ma récente résidence d’artiste au Québec, j’ai été sollicitée pour collaborer à une réflexion collective trans-atlantique sur l’imaginaire européen du paysage canadien, et aussitôt je pense à toi puisque de retour de mon voyage sur le Saint Laurent à la quête d’une collection de profils des îles (1), nous avons passé une soirée à évoquer nos souvenirs et nos désirs d’îles et d’archipels. Comme j’ai dû alors t’en parler, et pas plus que lors de mon séjour dans le parc de Banff où tu m’avais invitée en 1994 (2), je n’ai pu me résoudre à jouir de la beauté des paysages tels qu’on me les présentait. Je ne connais pas toute l’Histoire, toutes les histoires, mais j’en connais trop cependant pour ne pas éprouver un malaise. Je suis chaque fois venue au Canada, au Québec ou en Alberta avec l’idée que j’allais au bout du monde dans des paysages grandioses. À cet imaginaire était liée une idée de la liberté, et c’est cette idée de la liberté qui a été mise à mal. Je me suis trouvée trop souvent dans des paysages à visiter, et je ne suis pas arrivée à « voir » ces paysages ; je les ai plutôt « ressentis » avec leurs souffrances attachées : des territoires autrefois vécus devenus incompréhensibles, comme anesthésiés par l’organisation du territoire à laquelle je devais me soumettre pour y accéder.

Comme tu le vois, j'ai de gros problèmes avec la relation des Canadiens à leur paysage. Je prends pour exemple le cas de Mingan. La décision a été prise de protéger cet archipel qui est sur le territoire des Montagnais. Les Blancs installés là depuis longtemps y ont de petites exploitations de pêche ou de traverses jusqu'aux îles et à Anticosti (3). Parcs Canada a réquisitionné et acheté à bas prix les îles pour protéger le paysage. Le premier geste de cet organe administratif fédéral a été d'exclure définitivement tous les indigènes et de détruire l'habitat pour mieux sauver la faune (moins l'homme donc) et la flore. Mais cette protection ne va pas sans exploitation touristique. On va alors construire, au bout du monde, des débarcadères, des escaliers, des barrières, des balcons même pour diriger le regard où il doit se poser! Il n'y a plus dès lors, de nature intacte, de découverte libre et inventive du paysage. Il devient un objet pédagogique, on le visite accompagné d’un guide dans un temps minuté. Non seulement les hommes pour qui il était une terre natale ou nourricière ont été évacués, mais les amoureux de la nature allant au bout du monde pour communier avec elle, stupéfaits de se trouver en territoire aménagé, coincés par des horaires, sont privés de tout rapport intime ou poétique... devenus touristes de gré ou de force, et c’est sans doute ce « devenu touriste » qui me blesse le plus.

Des générations de paysans ont façonné les paysages d'Europe. Même en haute montagne, on peut trouver un hameau, plus haut, une bergerie, les passages répétés des hommes et des bêtes ont creusé des chemins, et ces chemins sont ouverts à la découverte. La nature raconte au promeneur qui y est libre l'histoire des hommes ; habitats, métiers et coutumes sont protégés dans les parcs nationaux (4). J’ai ainsi été tout particulièrement troublée par une émission radio de Radio Canada diffusée l’été 2008. J’ai appris que la création des parcs nationaux, plus précisément ceux de Kouchibouguac et de Forillon, avait été l’occasion de sérieux conflits humains à la suite de l’expulsion des populations(5) . J’ai appris aussi qu’« à Forillon, aujourd’hui, le souvenir des familles qui occupaient antérieurement les lieux est souvent évoqué lors des échanges entre les guides-interprètes et les visiteurs » (6) … Je ne trouve pas de mot pour expliquer quel fut mon désarroi face à ces informations. Mais ce que j’ai entendu, et qui me rassure, c’est l’expression d’une vraie conscience politique, la réalité d’un débat qui m’incite à poursuivre ma réflexion et à continuer ce texte (7). J’ai besoin de parler avec toi et de comprendre pourquoi et comment, au Canada, on peut d’une part souhaiter entretenir la mémoire des hommes et des femmes qui ont vécu dans une région depuis plusieurs générations, et d’autre part les expulser et détruire les traces de leur habitat. J’en viens à penser qu’il y a là une « idée » de la nature dont les composantes seraient le végétal, le minéral et l’animal, et que cette idée forcément à l’origine de la manière de penser la protection du paysage exclut l’homme tel qu’il est, tel qu’il vit aujourd’hui. Est-ce que je me trompe ?

J.S.

1- Un ouvrage, Iles et profils, publié chez J’ai Vu, à Québec, en 2008, regroupe des photographies et une recherche de documents de Jacqueline Salmon, à un texte de Laurier Lacroix, professeur d’histoire de l’Art à l’Université du Québec à Montréal.

2- Richard Baillargeon, directeur du programme de photographie au Banff Center for the arts (Alberta, Canada), invite en résidence divers artistes, dont Jacqueline Salmon qui y réalise la série In Deo en Hommage à 12 héros amérindiens en 1994

3- « Le territoire fut marqué par la longue durée d'exploitation de la faune marine et terrestre par les commerçants britanniques, et notamment, par la puissante Hudson Bay Company (HBC), dont le commerce suscita une participation active des Innus et des trappeurs blancs. Puis, à la faveur de l'arrivée de compagnies de pêche jerseyaises, de l'implantation des pêcheurs acadiens et la fin du monopole territorial de la HBC, vont naître, au milieu du XIXe siècle, les premiers villages côtiers ; les résidents tireront des îles une part de leur subsistance. Le tournant du XXe siècle voit également l'installation de stations d'aide à la navigation à l'île aux Perroquets (1888) puis à la Petite île au Marteau (1915), qui engendrera pour certaines familles un mode de vie particulier, celui de gardien de phare. Au cours du XXe siècle, alors que s'amorcent, avec le frère Marie-Victorin, la découverte et l'inventaire des ressources naturelles des îles, les résidents de la côte vont poursuivre leurs activités de chasse, de trappe et de cueillette et y développer également des activités récréatives. Jusqu'à la création de la réserve de parc, la fréquentation de l'archipel et l'exploitation de ses ressources s'intégraient au mode de vie des communautés locales »( http://parcscanada.pch.gc.ca/pn-np/qc/mingan/plan/plan1g_F.asp).

4- « Un Parc national est un monument de la nature, reconnu au plan national et international comme un territoire d'exception, tant par ses paysages que par la faune et la flore qu'il abrite. Combinaison d'espaces remarquables, d'une biodiversité préservée et d'un mode de gouvernance et de gestion qui leur permet d'en préserver les richesses, ils sont marqués par une forte volonté d'y concilier la protection de la nature et le développement des activités humaines, dans le respect des usages et traditions » www.parcsnationaux.fr

5- « L’ouverture du parc national Forillon se fait dans un mélange d’espoir et de déchirement. D’espoir, parce que le gouvernement fédéral, pour faire accepter le projet, promet aux Gaspésiens une pléiade d’emplois liés à l’exploitation du parc. Il propose 250, voire même 290 emplois liés directement à l’exploitation du parc et encore davantage indirectement (…). La réalisation de ce projet conduit aussi à un désenchantement et à des déchirements car plus de 200 personnes sont expropriées et déplacées sans leur consentement, avec des compensations pour la plupart dérisoires. Une population, aux racines jersiaises, guernesiaises, irlandaises et loyalistes, réside en effet dans la péninsule de Forillon depuis 200 ans. Pour créer le parc, le gouvernement du Québec, qui en devient le maître d’œuvre, procède à la fermeture de six villages: Indian Cove, Grande-Grave, Petit-Gaspé, Ship Head, L’Anse-Saint-Georges et Penouille, sans compter les villages de L’Anse-au-Griffon, de Cap-des-Rosiers et de Cap-aux-Os qui se voient aussi vidés de leur population. Ces expropriations sont à la source d’un désarroi et d’une détresse psychologique chez une partie de la population déplacée » )http://www.encyclobec.ca/main.php?docid=204).

6- « Notre rôle : Gardiens, nous veillons sur les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation. Guides, nous accueillons des visiteurs du monde entier en leur ouvrant les portes de lieux de découverte et d'apprentissage, de réflexion et de loisir. Partenaires, nous misons sur les riches traditions de nos peuples autochtones, la vigueur de notre mosaïque culturelle et nos obligations envers la communauté internationale. Conteurs, nous retraçons l'histoire des gens et des paysages qui ont façonné le Canada » (http://www.pc.gc.ca/apprendre-learn/prof/sub/edukit/activities/index_2_f.asp).

7- Il pourrait également s’avérer très utile de faire des recherches supplémentaires sur l’utilisation du sol et les conflits humains associés aux parcs nationaux. Pour des élèves de la région de l’Atlantique, plus particulièrement, l’histoire de l’expropriation de 239 familles afin d’établir le parc national Kouchibouguac constitue un exemple fascinant des conflits humains. Deux articles contenant des informations supplémentaires sur ces événements sont disponibles sur le Web, notamment les commentaires de Angela Vautour à la Chambre des communes, tel qu’émis le lundi 19 octobre 1998, et disponibles en ligne à : http://www.parl.gc.ca/36/1/parlbus/chambus/house/debates/137_1998-10-19/han137_1805-f.htm

Québec, le 4 août 2008

Bonjour Jacqueline,

Nous rentrons de nos vacances sur la Côte-Nord et je trouve ton message. En fait, on vient de passer un peu plus d’une semaine à Longue-Pointe de Mingan, où on louait une petite maison.

Aussi, il y a quelques jours à peine, avec ma compagne Ève et mon fils Tristan, nous marchions sur le littoral de l’île Nue dans l’archipel de Mingan. La journée était magnifique, un batelier nous avait laissés au quai de l’île et nous étions partis pour en faire le tour, une randonnée de 7,6 kilomètres que tu as peut-être faite lorsque tu étais dans l’archipel. Paysage somptueux, magnifique vision que cette rencontre de la mer et de la terre. Ce côté définitivement sauvage d’une nature qu’on dirait pérenne. Sentiment d’être au-delà du temps dans un monde à part. C’est vraiment très fort ce que l’on ressent sur cette île que l’on sait être autrement battue par les vents dominants du sud-ouest et sur laquelle la neige n’arrive pas à s’accrocher tant il n’y a rien pour l’y arrêter. À mi-parcours, la brume est venue et les monolithes ont pris des allures de grands fantômes immobiles... Époustouflant, on sentait les embruns sur nos visages, on y voyait à peine. Plus tard dans l’après-midi, au moment où nous arrivions au quai pour y attendre le batelier qui nous ramènerait sur la terre ferme, la brume s’est levée. On est rentré et ce soir-là on a mangé des filets de morue sur le gril en nous remémorant ce que la randonnée à l’île Nue nous avait apporté comme sensations. Ce soir-là, le souvenir de notre marche alimentait le gros de nos propos.

Le lendemain Tristan et moi nous sommes retournés sur les îles, cette fois sur l’île Quarry qui est un peu plus grande et que l’on gagne à partir de Havre Saint-Pierre. Ève s’étant fait une entorse la veille, elle ne nous a donc pas accompagnés. Ce fut une randonnée un peu plus costaude avec presque 15 kilomètres de marche, sur, là aussi, un extraordinaire littoral. On a ainsi marché sur de grandes pierres plates qui faisaient comme une espèce de trottoir sur les bords duquel on voyait dans les eaux froides, mais peu profondes, de grandes colonies d’oursins. On a marché et marché. Ce jour-là pas de brume, un ciel dégagé et une mer très calme. De tout l’avant-midi, nous n’avons rencontré personne et ce n’est que lorsque nous approchions de la partie plus étroite de l’île que nous avons croisé quelques randonneurs et autres observateurs de la gent ailée... Nous sommes rentrés comme à regret, l’esprit encore occupé à que ce nous avions vu et ressenti.

Cela dit, il est vrai que l’accès à l’archipel n’est pas facile; si tant est d’ailleurs que je me suis dit que la prochaine fois que j’y viens, j’aurai avec moi un Zodiac et qu’ainsi je pourrai explorer à ma guise les îles... Sur un registre plus sérieux, ça m’a aussi donné à penser que la gestion actuelle de la réserve de parc était de mèche avec les bateliers pour que soit gardé restreint et serré l’accès aux îles... De plus, ces randonnées aux îles finissent par coûter assez cher et qui plus est, plusieurs des îles restent pratiquement inaccessibles... Conserver la nature, oui, mais pour qui?

Je lis tes réflexions sur le paysage minganien et ceux qui cherchent à en préserver le caractère et je suis à la fois près d’adhérer à ce que tu dis et de m’en dissocier. Le cas de l’archipel est complexe. Précisons que ce n’est pas encore un parc comme tel mais plutôt une « réserve » de parc parce que les autorités canadiennes en sont encore à discuter avec les Innus de Mingan sur les modalités d’une gestion partagée du territoire, laquelle gestion ne pourra véritablement se faire que suite au règlement des revendications territoriales qui sont en cours depuis déjà un bon nombre d’années (si ma mémoire est bonne on a fêté en 2006 le trentième anniversaire du début de ces pourparlers) sur l’ensemble du territoire occupé par les Innus de la Côte-Nord (8) .

C’est dire comment les choses sont drôlement enchevêtrées...

Tout ça peut apparaître technique pour ne pas dire technocratique, mais c’est néanmoins ce qui peut expliquer en partie cette espèce de curieux et confus mélange de protection de la nature et de mercantilisme blanc autour de l’accès aux îles, répétons-le, réservé à quelques bateliers gourmands et plus ou moins accrédités par les autorités du parc. C’est vrai, comme tu le dis, les Canadiens ne sont peut-être pas un modèle à suivre pour ce qui de la protection des paysages et loin s’en faut. Toutefois, il ne faudrait pas non plus tout mettre sur le dos d’une pensée unique et qui serait partagée par tous à l’égard du territoire et des paysages du Canada. En tant que canadien, et à l’instar de beaucoup d’autres Canadiens, je conteste certaines utilisations qui sont faites du territoire, notamment en ce qui concerne le développement des ressources. Or c’est précisément cette volonté de préserver la nature qui est à l’œuvre dans la constitution d’un réseau étendu de parcs nationaux. Toi qui es passée par Banff en Alberta, le premier des parcs nationaux canadiens, le sais bien ; les gestes de préservation ont eu au moins l’avantage de contraindre le développement. Bien sûr, au moment où on créait le premier parc national, les autochtones n’avaient pas leur mot à dire et tout leur héritage culturel en tant qu’utilisateurs traditionnels des terres du parc n’a pas été inclus dans le cahier de charge. Les traces des Premières Nations sont minces dans le parc national de Banff et ce qui se passe à Mingan n’est guère mieux.

Il semble bien que le problème soit non seulement complexe en raison des diverses juridictions et prétentions, mais également en raison du fait qu’il n’y a pas de vision véritablement cohérente qui vienne contraindre le développement et la mise en valeur des territoires. On y va à qui mieux-mieux et au bonheur la chance. C’est cela le problème. On laisse à d’autres le soin de prendre les décisions et on en récolte les conséquences. Tant bien que mal, les politiciens tentent de plaire à tous et au bout du compte personne n’est satisfait des décisions qui sont prises. Un peu de préservation ici, un peu de développement là.

Cela étant, que faire, que dire? Dénoncer l’incurie? Pourfendre les institutions?

Tu parles des paysans européens et de leur rapport au territoire. Je me disais un peu la même chose sur les sentiers de l’Himalaya où se voit ce qui semble être une coexistence exemplaire entre l’homme et la nature. Des sentiers de pierre vieux de plusieurs centaines d’années contre les sommets enneigés, on longe le lit des rivières et on les enjambe par de petits ponts suspendus, on croise des hommes et des bêtes lourdement chargés, on est des jours sans entendre le bruit d’un moteur ; à intervalles réguliers, des chortens et des moulins à prière ; dans le vent claquent les petits drapeaux multicolores qui se veulent comme autant de prières emportées par le vent. On aurait envie de rester là pour toujours...

Mais il y a nos vies ici plutôt que là-bas. Il y a nos velléités de créer et de susciter le sens... Il y a nos aspirations pour maintenant et, parfois, pour plus tard. Je ne sais pas ce qu’il faut faire, sinon rester vigilant et surtout être sur ses gardes. En fin de compte, il y a la pensée critique et le sentiment que peut-être les choses peuvent être autrement. Les parcs nationaux finalement nous ressemblent. Globalement, ils sont à l’image de notre socio-culture qui se croit légitimée d’organiser ce qui précisément lui échappe par ailleurs manifestement: la nature. Nous en sommes venus à croire que l’homme et la nature était deux choses définitivement séparées. Nous devons réaliser qu’il n’en n’est rien. C’est cela, je pense, le cœur du problème...

R.B.

8- Voir à ce sujet L’archipel de Mingan : plan directeur, Parcs Canada, novembre 2005, disponible en ligne au : http://www.pc.gc.ca/pn-np/qc/mingan/plan/plan4_F.asp. Sur ce site, on fait également état d’un processus de consultation avec les Innus de la région et on y réaffirme la primauté du règlement des revendications territoriales sur les ententes finales quant aux modalités de gestion de la réserve de parc national.

Paris, le 7 novembre 2008

Cher Richard,

Tu me fais chaud au cœur, et du coup me voici obligée de réviser mon propos impulsif. Tu me racontes ton expérience du paysage, plus légère que la mienne, et cela me renvoie à ton livre Comme des îles (Baillargeon, 1991), à cette approche poétique que tu transmets par tes photographies, alors que, souviens-toi, à Banff je n’ai pas su me libérer d’un poids de culpabilité et j’ai réalisé la série In Deo (9) (figures 1, 2 et 3) en hommage à douze chefs indiens floués par les Blancs au moment des traités (10). Comme nous sommes très proches et que nous parlons toi et moi le même langage, je me demande : n’y a-t-il pas une différence fondamentale et nécessaire entre ta façon de vivre cette nature qui est ton pays, et la mienne qui l’aborde en étrangère ? Mon attente est celle de l’inconnu, ma mythologie est celle des Amérindiens (ou plutôt celle que je leur prête), ma culpabilité est celle d’une nation colonisatrice qui a déjà engagé son œuvre de repentance. J’ai cherché l’été dernier, dans les archives de l’université Laval, les manuels scolaires d’histoire du Québec pour comprendre l’évolution des livres d’histoire du Québec. Jusque dans les années 1970, il y avait systématiquement ces deux premiers chapitres : « découverte » et « prise de possession ». Un trait avait été tiré à cette époque (heureusement révolue) entre le Canada d’avant Jacques Cartier et celui d’après Champlain à partir duquel commençait l’histoire du pays. Cela explique peut-être pourquoi on n’a pas pensé que les sociétés amérindiennes auraient pu être naturellement en charge de la protection du paysage, avec un regard et des savoirs qui étaient les leurs et dont on peut rêver qu’ils aient pu absorber les exigences de ce nouveau monde qui s’installait sur les mêmes terres (Champlain d’ailleurs avait espéré que les populations se fondraient l’une dans l’autre) (11).

J.S.

9- L’étymologie du mot “Indian” à partir du vocable “In Deo” a été explicitée dans une revue indienne de l’Ontario, “Colombus was so taken by the beauty, both physical and spiritual, of the habitants he first met on these North American shores, he believed they must have been made in the true image of God, du corpus in deo, from the body of God. From in deo comes the name “Indian” (Christophe Colomb fut si frappé par la beauté, à la fois physique et spirituelle, des habitants qu’il rencontra la première fois sur les rivages de l’Amérique du Nord, qu’il crut qu’ils avaient nécessairement été faits à l’image de Dieu, du corpus in deo, du corps de Dieu. De in deo, vient le nom “Indien”). J’ai trouvé la première moitié de la citation au Musée de Calgary avec pour seule référence Ontario Indian, les services de l’ambassade du Canada à Paris qui refusaient d’éditer cette citation sans référence on fait une recherche et trouvé le texte original, ils ont spécifié : Vol 5 , n°9 de septembre 1982 avec ce commentaire explicatif: « Il s’agissait pour elle (donc pour moi) d’imaginer, à partir de cette citation, quelque chose d’un certain respect qui aurait pu être ressenti par les indiens de la part des Blancs, et qui les aurait conduits à transmettre cette interprétation. Elle a choisi pour titre In Deo afin de la transmettre à son tour.

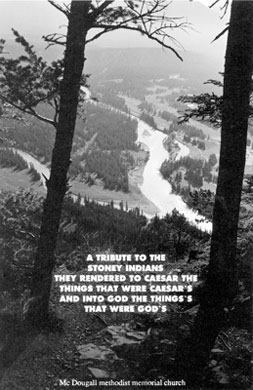

10- In Deo est le titre d’une série de 12 diptyques photographiques dédiés à 12 chefs amérindiens de l’Alberta qui ont conduit leur peuple avec sagesse dans cette difficile période des troubles et des traités de la deuxième partie du XIXe siècle. Sur l’ancienne route de Banff à Calgary, on peut voir une petite chapelle de bois : Mac Douglas methodist church. Près de cette chapelle, une curieuse stèle en forme de pyramide porte une plaque de bronze avec cette inscription : « A tribute to the Stoney Indians, they rendered to Caesar the things that were Caesar’s and into God, the things that were God’s” (Un hommage aux Indiens Stoney qui rendirent à César ce qui était à César et à Dieu ce qui était à Dieu). Cette stèle, rencontrée lors des premiers jours de mon séjour en Alberta, est à l’origine de ce travail.

11- « Champlain avait dit aux Hurons « Nos jeunes hommes marieront vos filles et nous formerons un seul peuple » (http:://www.tlq.ulaval.com.ca/axl/francophonie/HISTfrQc_S1 _Nlle-France.htm)

Québec, le 13 novembre 2008

Jacqueline,

Il y a longtemps de cela, mais le souvenir en est encore très vif à ma mémoire, j’ai eu à accompagner un vieil Inuk lors d’une excursion qui avait pour but d’aller chercher sur les territoires de chasse des pierres à sculpter. Pour se rendre à ce que le vieil homme appelait sa mine, il fallait, en embarcation à moteur, faire un long trajet qui nous amenait à naviguer entre le littoral et les îles qui nous séparaient de la baie d’Hudson, cette immense mer intérieure. On ne m’avait prévenu du départ que quelques minutes seulement à l’avance. Le temps était couvert et gris, de lourds nuages roulaient dans le ciel bas et une faible brise faisait voler des flocons de neige. On était tard à l’automne et dans quelques jours, un tel voyage ne serait plus possible. Déjà l’eau gelait dans les flaques des chemins défoncés du village.

J’avais à peine eu le temps de prendre mon appareil photo, des pellicules et quelques tablettes de chocolat qui traînaient sur ma table de travail. Cela faisait plus d’une semaine qu’on parlait de ce voyage, mais il avait été impossible de le concrétiser à cause du mauvais temps. Jeune étudiant en anthropologie, j’étais en mission dans ce village de l’Arctique afin d’amasser des informations sur le travail de la pierre auprès d’un sculpteur de renom (D’Anglure et al, 1978). L’expérience était d’autant plus extraordinaire pour l’apprenti anthropologue que j’étais, qu’on disait dans le village que ce sculpteur, du nom de Davidialuk, était en fait un shaman craint et respecté, quoique discret et isolé dans sa propre communauté. On racontait que son savoir sur les questions spirituelles et le monde des esprits était très grand, mais on disait aussi qu’il ne professait qu’en secret pour ne pas provoquer les foudres d’un pasteur anglican qui, au demeurant, ne m’avait jamais paru très menaçant.

Les embarcations furent mises à l’eau et les moteurs lancés. J’avais pris place dans l’embarcation de celui qu’on appelle en jargon anthropologique mon informateur. Dans une autre barque, avaient pris place le fils du sculpteur et mon interprète. Les bateaux filaient sur la baie, il y avait le vent froid et des odeurs d’échappement provenant du hors-bord. Au fond de l’embarcation, quelques sacs en peau de phoque, un grand fusil de chasse dans un étui également en peau d’animal marin et quelques bidons contenant la réserve d’essence. Ce matin-là, assis sur un des sacs de peau et secoué par les mouvements du bateau contre les vagues, j’avais très fort le sentiment de vivre quelque chose de très singulier.

Fouettés par le vent, les brouillards de neige et les embruns, nous suivions un chemin que je n’arrivais pas à me figurer. Je regardais défiler la terre, les îles, les îlots et les éperons rocheux, mais tout cela me semblait désespérément et confusément pareil. À ces latitudes, c’est la toundra à perte de vue et qui plus est, nous nous trouvions dans une vaste région faite de terres basses où de rares collines viennent ponctuer un relief peu accentué. Une maigre végétation et très peu d’aspérités pour accrocher le regard, sauf quelques inukshuks (12) qui, faisant office de balises, viennent par moment rompre la monotonie de ces terres plates. Un peu inquiet quant à notre destination finale, j’étais cependant littéralement médusé par ce qui se passait autour de moi. Le vieux sculpteur tenait la barre d’une main ferme, fixant du regard ce qui se trouvait devant lui. Les flocons de neige venaient se perdre dans les profondes rides de son visage et ses yeux bridés disparaissaient sous ses lourdes paupières. J’étais fasciné par ce visage fouetté par le vent et qui ne bronchait pas.

Je fis ce matin-là quelques photos, mais la lumière n’était pas assez bonne pour bien contraster les formes. Je craignais aussi que les intempéries ne viennent abîmer mon appareil, si bien que je décidai de le ranger et de me concentrer sur ce qui était là. Je portai davantage attention au paysage et tentai d’en mieux percevoir les contours et les éléments constitutifs. L’exercice était difficile car inlassablement j’avais cette impression que ce que je regardais, je venais tout juste de le voir et sans cesse je me demandais comment les hommes de ce pays faisaient pour s’y retrouver. Nous n’avions pas de carte ni de boussole, nous voguions pourtant dans ce qui, à ce que je finis par me représenter, était semblable à une route tracée dans la mer. Le vieux sculpteur suivait cette route et je n’avais d’autre choix que de m’en remettre à lui et à un savoir vernaculaire qui me dépassait. À un moment, je crus qu’il y avait au loin et dispersées sur notre route des bouées. Mais bien vite, je dus me rendre à l’évidence qu’il s’agissait plutôt de regroupements d’oiseaux de mer. Plus tard, je devais bien sûr convenir que la route n’existait que dans l’esprit de ceux qui la connaissaient et qu’en définitive cette route n’était reconnaissable qu’à ces quelques détails du paysage qui faisaient pour moi figure d’accidents. Je restais donc là à regarder, ne cherchant plus à fixer dans ma mémoire les circonvolutions que nous faisions dans ce dédale de pierre et de mer, d’îlots et d’îlets d’où s’élevaient à notre approche d’innombrables sternes, mouettes et autres petits pingouins.

Au fil de ce voyage, il y avait eu le vent, la mer, les collines. Il y avait eu cette route d’eau. Il y avait eu cet incroyable trajet au travers des paysages de la toundra arctique. Et surtout, il y avait eu pour moi, je pense, cette sorte de révélation sur le fait que ce que je nommais paysage était pour le vieux sculpteur et les siens une terre, un territoire connu et reconnu et cela depuis sans doute des temps immémoriaux. Les collines, les éperons rocheux et jusqu’aux cris des mouettes, étaient des marques vivantes et qui plus est, chargées de sens et possiblement aussi d’affect, pour permettre non pas de définir un paysage mais bien plutôt un pays, celui de Davidialuk.

R.B.

12- Inukshuk est un mot inuktitut signifiant « à l'image d'un homme » et qui désigne une petite construction spécifique fait de pierres. Un inukshuk servait, par exemple, à signaler un bon endroit pour la pêche ou à indiquer le chemin.

Paris, le 19 novembre 2008

Cher Richard,

Je ne savais pas que tu avais été un jeune ethnologue, c’est un point commun entre nous, ou plutôt trois petits points suspensifs… J’ai beaucoup travaillé avec le département d’anthropologie de l’université Lyon 2 sur un ensemble de séminaires consacré aux attitudes liées au sacré. Et c’est même dans ce cadre que j’ai réalisé Lônes, le Rhône et le sacré (13), ma première série photographique sur le paysage, ou plutôt sur le regard que l’on porte sur le paysage, ce regard « cultivé » par les résultats de la recherche que nous avions menée avec le groupe de François Laplantine. C’est près du fleuve craint et sacralisé jadis, dominé aujourd’hui, dans les lônes interdites, que l’on pouvait encore éprouver les émotions des hommes d’avant l’Histoire, d’avant les religions, et aller à l’origine des formes symboliques du sacré. Je me suis laissé conduire par cette idée: puisque que les premiers Égyptiens ont construit leur temple sur le modèle de la forêt de papyrus noyées par le Nil, supposons que l’homme invente les formes du sacré en recopiant la nature.

D’ailleurs, souviens-toi que c’est cette série qui a été le tremplin pour ton invitation à Banff, l’idée était de transposer à la montagne ce regard chargé de la connaissance et des croyances des populations indigènes.

J.S.

13- Lônes, le Rhône et le sacré, éditions Marval, Paris, 1992. Texte de René Pons, suivi d’un entretien de Jacqueline Salmon avec Claire Peillod. La recherche et les photographies ont été réalisées par Jacqueline Salmon dans le cadre du Groupe d’études du Centre de Recherche et d’Etudes en Anthropologie de l’Université Lyon 2 dirigé par François Laplantine et d’une commande de la Conservation départementale de la Drôme. Une lône est un bras mort d'un fleuve qui reste en retrait du lit de ce fleuve et se trouve alimenté en eau par infiltration ou en périodes de crue. Elle accueille un écosystème particulier

Québec, le 1 décembre 2008

Jacqueline,

Les paysages, c’est maintenant une chose généralement acceptée, sont le fait d’une construction, au même titre que bien d’autres représentations que nous nous faisons du monde. Mais ce que l’on ne reconnaît pas encore, c’est que les paysages sont aussi des choses qui vivent et qui un peu comme nous respirent et bougent. Du moins c’est ce que l’on peut tenter d’imaginer en prenant en compte le fait que les paysages n’ont pas de réalité fixe et immuable et que, pour peu que nous les observions de plus près, ils n’ont pas la même existence selon le point de vue à partir duquel nous les considérons.

Ce soir, je suis rentré du travail en longeant la rivière St-Charles qui serpente à travers la ville de Québec. Je me disais, en regardant l’eau noire et les lumières de la ville qui s’y reflétaient et en repensant à nos propos au sujet du développement des ressources et de ce que nous avons fait de nos environnements, qu’il est bien ambitieux – et peut-être même fort présomptueux – ce génie humain qui veut nous faire croire que tout peut être réparé et sauvé de la destruction. Je me disais cela en pensant précisément à cette rivière urbaine que je longeais tout à l’heure et que l’on vient de « renaturaliser » à coup de dizaines de millions de dollars.

C’est décembre maintenant et le froid s’est installé pour de bon. Je croise de rares promeneurs et leurs chiens. Il n’y a pas si longtemps encore, là où je marche, ce sentier de terre battue était une large allée de béton. À la fin des années 1960, dans cette modernité effarée et effarante, les planificateurs urbains avaient cru nécessaire de domestiquer la rivière et, pour ce faire, ils en avaient bétonné les rives. Peut-être bien aussi, dans ces années de folies urbanistiques, avaient-ils voulu donner à notre pauvre rivière alors moribonde, des allures de Seine. Quoi qu’il en soit, sur quelques kilomètres, on pouvait ainsi circuler sur des berges artificielles et se faire croire qu’on était ailleurs. À la même époque, on avait également construit en plein centre-ville une autoroute pour laquelle il avait fallu détruire des quartiers complets. L’été dernier, au moment de ton passage, on s’affairait à faire disparaître quelques bretelles de cette autoroute. Bien triste consolation, car l’autoroute est toujours là et la cicatrice laissée dans le tissu urbain est toujours bien visible.

Ce matin donc, je faisais la route inverse et il y avait des canards cols-verts qui pataugeaient dans l’eau glacée de la rivière. Je les voyais qui, à tour de rôle, plongeaient dans l’eau à la recherche de quelques nourritures aquatiques. Un peu de vie sauvage dans l’environnement urbain, un autre rythme et ça m’a rappelé un article que j’ai lu récemment au sujet d’un photographe américain dont la spécialité est de photographier les faucons qui nichent sur les grands immeubles de la ville de New York (Karim, 2008). Ce sont de magnifiques et très sauvages créatures ; et pourtant on les retrouve dans le ciel de la mégapole, survolant, haut dans les airs, Central Park, pour y fondre sur quelques malheureux petits mammifères.

Sans doute te demandes-tu où je veux en venir avec ces histoires de béton, de cols-verts et de faucons. En fait, tout cela est pour moi une manière de vouloir parler du paysage et plus spécifiquement, comme tu le mentionnes rapidement dans ta dernière lettre, du regard. Tu le sais bien, puisque nous avons parlé de ce sujet auparavant, que cette question du regard est une dimension plus qu’importante de mon travail photographique. Instance première de toute mise en image, le regard, notre regard, est aussi par la photographie comme une sorte de raccourci de la pensée.

Depuis des années, j’essaie de problématiser cette question et d’en faire le vecteur principal de mes travaux photographiques et cela afin de rendre davantage perceptible que, dans l’image, se cache la volonté de faire sens (Baillargeon 1990). Le regard ainsi porté va pour moi au-delà de la seule contemplation ou de la bête excitation rétinienne ; le regard s’incruste dans l’image et participe à la singulariser. Acte tout autant que création, le regard se fige dans l’image et vient y fixer le fait d’une double mécanique: perception et pensée, action et réaction. Dans un travail intitulé Terres austères (1990-1997)(14) (figures 4, 5 et 6), j’ai voulu rendre davantage perceptibles ces jeux du regard et mettre ainsi en parallèle des univers qui se croisent et qui se manifestent différemment. En jouant la distance et la différence des regards, j’ai aussi voulu rendre plus complexe l’acte de la représentation et, dans le cas présent, opposer les visions que nous avons du monde: nature et musées d’histoire naturelle, paysage et espace du confinement. Les images, somme toute, comme un ensemble de signes pour convoquer autre chose.

Je crois que tout cela ne t’est pas étranger non plus. Nous les photographes, nous les faiseurs d’images, nous sommes aussi des faiseurs de textes, à la différence des écrivains que nos textes sont la plupart du temps sans mot. Ces textes sans parole, on va les retrouver dans les hors-champs de nos images, accrochés tant bien que mal aux aspérités, à ce qui dans l’image pointe et indique. Je dis cela et je pense en particulier à ces images de paysage que j’aime tant faire et qui me semblent pourtant les plus difficiles pour venir y accrocher un quelconque texte. Comme si devant la représentation de l’espace, d’un espace, on ne pouvait faire autre chose que de seulement regarder et de se laisser pénétrer par ce que l’on regarde.

Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques années dans le domaine du documentaire photographique, on avait inventé l’expression « social landscape » (Lyon, 1966) pour désigner plus directement cette possibilité pour certaines images représentant des lieux et des espaces d’avoir une plus forte connexion avec l’environnement humain. Je crois que l’expression est tombée en désuétude et c’est un peu dommage, car cette expression avait l’avantage d’insister sur l’aspect relationnel de l’image. Je crois aussi que l’expression avait une certaine connotation d’engagement, de volonté que l’image « dise » bien quelque chose et qu’elle puisse en définitive servir de tremplin à l’action.

Cela dit, nos images ont-elles ou veulent-elles avoir cette portée? Je ne sais pas. Les images de lieux et d’espaces peuvent – et c’est souvent le cas – égarer la pensée, perdre littéralement le regard. Je veux dire que des images de paysages peuvent être des sortes d’écrans et ne pas vraiment refléter autre chose que la surface et les jeux de la lumière sur les formes. J’ai en tête, là, maintenant, au moment où je t’écris, ces images du photographe américain Mark Klett (1992) qui, pendant des années, n’a fait que photographier les mêmes espaces à partir souvent des mêmes points de vue. Sous différentes lumières et toujours en noir et blanc, il nous montre le Sud-Ouest états-unien et les espaces désertiques que l’on retrouve dans cette région. Souvent, on voit dans les images l’ombre portée du photographe, nous rappelant qu’il est, lui, le photographe, bien là à hanter ces espaces où parfois, et c’est probablement délibéré de sa part, apparaissent, ici un écriteau, là quelques rebuts. En fait, Klett, en photographiant ces espaces de la manière qui est la sienne, nous renvoie une image de nous, on pourrait presque dire un autoportrait de qui nous sommes(15) . Des images de nous en train de nous regarder. N’est-ce pas ce que nous faisons constamment dans nos images : renvoyer notre propre image, nos propres pensées au sujet de nous et du monde dans lequel nous évoluons. À bien y réfléchir, peut-il en être autrement dans cette entreprise de fabrication d’images qui nous occupe tant?

R.B.

14- La série Terres austères a été exposée à plusieurs reprises dont entre autres au Centre d’art de Basse-Normandie à Hérouville Saint-Clair en 1997 dans une exposition où se trouvaient aussi la série In Deo de Jacqueline Salmon. Les images de Terres austères ont été réalisées dans la région des Badlands, situées dans les grandes prairies de l’Ouest canadien (attention ! Ouest désigne officiellement la Colombie-Britannique et le terme Prairies l’ensemble des grandes plaines de l’Alberta, de la Sasktatchewan et du Manitoba. De quoi est-il ici question ? Des Prairies si j’en crois le texte, non ?. Cette région est située au sud de l’Alberta et se continue dans le nord du Montana, on peut dire, si vous préférez, les grandes prairies du sud de l’Alberta…

15- Dans l’ouvrage cité, Klett dit : « The landscape reflects our own image… » (page ?), insistant par cette affirmation sur la fonction miroir de la photographie de paysage.

Paris, le 8 décembre 2008

Cher Richard,

Je me souviens d’une conférence où l’on demandait à Bernard Lamarche Vadel pourquoi il s’intéressait à la photographie. Il avait répondu « parce que face au réel, le photographe défend une position philosophique». J’ajouterais également « politique ou poétique ». Oui, bien sûr, nous le savons, nous l’enseignons : pour nous, la photographie est une forme d’écriture. Nous ne documentons pas le monde à la manière des photographes du National Geographic - dont par ailleurs nous respectons beaucoup le travail; nous proposons un regard sur le monde, une pensée, une interprétation, et c’est probablement pour cela que nous souffrons particulièrement lorsque l’organisation des hommes, telle qu’elle se matérialise dans les parcs canadiens, formate implicitement le regard du promeneur photographe, le réduisant à un capteur de « points de vues » remarquables normés.

J.S.

16- Bernard Lamarche-Vadel s'est fait connaître en menant une carrière de critique d'art dans les années 1970, et en créant la revue "Artistes" (1979). Des revues comme "l'Infini", "Perpendiculaire", "Ligne de risque" ou "Le trait" se firent également l'écho de sa vision de l'art. Il fut aussi le propagateur de l'œuvre de Joseph Beuys en France, le conseiller artistique de la galerie Piltzer (1975), et organisa notamment une rétrospective Pablo Picasso au Metropolitan Museum de Tokyo (1977). C'est l'exposition "Finir en beauté" (qu'il organisa en 1981) qui le mènera vers la photographie. Cf. interview par Michel Guerin, Le Monde, 23 juin 1993

BAILLARGEON, Richard & NADEAU, Lisanne (1991). Comme des îles. Québec, Vu.

BAILLARGEON, Richard (1990). « Migration du regard », In Directeur de l’ouvrage ?, ouvrage collectif, Mirabile Visu, Québec, VU, Centre d’animation et de diffusion de la photographie, pages de votre article ?

KARIM, Lincoln (2008). « Titre de l’article ?? », National Geographic Magazine, Photo Journal / Lincoln Karim, Washington DC, 214, 6,décembre 2008, page 14 (uniquement 14 ?).

KLETTE, Mark (1992)., Revealing Territory, Photographs of the Southwest. Albuquerque. University of New Mexico Press.

LYON, Nathan (1966). Toward a Social Landscape. New York, New York Horizon Press.

SALADIN D’ANGLURE, B. et al (1978). La parole changée en pierre : vie et oeuvre de Davidialuk Alasuaq, artiste inuit du Québec arctique. Québec, Ministère des Affaires culturelles [Direction générale du patrimoine], collection Les cahiers du patrimoine n° 11.

SALMON, Jacqueline & LACROIX, Laurier (2008). Iles et profils. Québec, J’ai Vu.

SALMON, Jacqueline & PONS, René (1992). Lônes, le Rhône et le sacré. Paris, Marval.