Tout mouvement regardé avec l’intention de regarder de la danse

in: Ligeia spécial danse dirigé par Michelle Debat, avril 2012

Luciano Berio, à qui l’on posait la question : Qu’est ce que la musique ? Avait répondu : « tout son écouté avec l’intention d’écouter de la musique ».

Rien ne laissait supposer que je deviendrais photographe, tout laisser supposer que je pratiquerais la danse aussi longtemps que je tiendrais debout.

J’ai aimé l’âge des études, aimé à les continuer longtemps et variées, et je n’ai pas quitté la Sorbonne lorsque j’étais enceinte de mon premier garçon. A cette époque, dans les années soixante, il était possible d’ouvrir un studio de danse sans diplôme d’état. J’ai choisi d’enseigner la danse classique pour payer mes études. J’avais de jeunes élèves et je me souviens encore avec émotion de voir leur corps passer de l’imprécision de l’adolescence au dessin acéré de leur corps de jeune fille. J’aimais ce métier qui n’en était pas vraiment un et qui scandait ma vie. Curieusement il n’empiétait d’aucune manière sur le territoire des mes études. Littérature, philosophie, histoire ancienne d’abord puis arts plastiques, et architecture intérieure, histoire contemporaine enfin. J’assemblais progressivement un ensemble de connaissances qui allait me permettre de devenir scénographe. Mais si j’imaginais bien que ceci se mettrait au service de la danse, je n’ai jamais imaginé à cette époque que l’expérience de la danse allait un jour imbiber mon regard et influer sur ma manière de penser des images.

Il n’était pas question de photographie au sein de l’ensemble des techniques qu’il fallait étudier pour entrer aux Arts Décos, et dans l’histoire de l’art telle qu’on l’apprenait elle n’existait simplement pas. J’habitais Maison Laffitte, et il y avait un photo-club qui avait organisé un concours de photographies. J’avais fièrement concouru avec une série de clichés sur Venise, à base de gondoles et de reflets et j’avais gagné un prix… La photographie s’installait ainsi dans le registre de mes talents, mais à niveau fort modeste et liée aux voyages, jamais à l’art ni à l’histoire ni à l’écriture, ni à la politique. Dommage, car c’était une époque où la guerre d’Algérie nous avait forcé à militer et à prendre des risques. Il y aurait eu des choses à dire et à faire dans le domaine qui m’intéresse aujourd’hui. Dommage encore, car en choisissant les Arts Décos plutôt que les Beaux Arts, j’ai bêtement ignoré le mouvement fluxus qui m’aurait intéressé, et je n’ai rien su des débuts de Boltanski ou de Sophie Calle. Une part du monde qui m’intéresse aujourd’hui m’a échappé au moment où elle aurait pu me constituer. Dois je le regretter ? Pendant ces années la danse me construisait à mon insu. Il aura fallu le hasard d’un accident pour que, privée d’énergie, dans l’impossibilité d’avoir une activité professionnelle normale, ma vie tourne autrement. Le monde avait changé, de professeur de danse classique à Maisons Laffitte, j’étais devenue élève en danse contemporaine à Lyon. Le projet de Maison de la Danse se construisait, mes amies étaient danseuses et chorégraphes, mon compagnon Jean Jacques Romagnoli était ami avec Robert Luc qui recevait Catherine Derioz et Jacques Damez dans sa boutique « Vrais rêves » , où étaient organisées de manière informelle des rencontres de jeunes photographes. C’était en 1978, et c’est dans ce contexte que je me suis retrouvée photographe de danse en empruntant le Nikon de ma mère. Incapable de danser j’étais aussi incapable de ne pas aller au studio. Incapable de me résoudre à un niveau débutant, j’étais aussi incapable de suivre plus de quelques minutes mon niveau professionnel. Mes amies m’ont sauvées en me demandant de me poser dans un coin dès que j’étais fatiguée et de faire des photographies. Elles disaient en avoir besoin et que je saurais mieux les faire qu’un photographe. J’ai aimé ces quelques années de photographies de danse qui m’on permis de re-vivre, d’apprendre un nouveau métier et de faire mes premières expositions. J’avais fait un stage auprès de Robert Luc, et passant des amis de la danse à ceux du théâtre puis aux artistes plasticiens qui leur été liés, mon champ d’interventions c’est rapidement élargi, jusqu’au moment ou reprenant de l’énergie, je réalisais l’intérêt de l’objet que j’avais entre les mains : ce fameux Nikon de ma mère que je commençais à maîtriser. C’était en fait un outil, comme un crayon qui un jour écrit un roman et le lendemain dessine un portrait, un outil à faire des images, et même à faire des livres.

Dans cette ville de Lyon où je recommençais à vivre, la primatiale Saint Jean était en restauration. Etait-ce parce que mon corps avait été si longtemps en chantier, où parce que je préférais les répétitions au spectacle, les coulisses à la scène, et toujours ce qui était entrain de se construire à ce qui était fini ? Ce chantier me fascinait. Je ne pensais pas, je voyais juste une image, un improbable bateau entrain de couler, une ville imaginaire, comme j’en avais vues dessinées dans les livres des années 60, et une question envahissait cette image: pourquoi la société dans laquelle je vivais mettait-elle tant d’énergie à restaurer une cathédrale qui avait en grande partie perdu l’usage et l’esprit dans lesquels elle avait été construite ? Re - construction du passé, ce chantier de restauration n’était il pas une métaphore de cet instant de ma vie ? C’était le tout début des années quatre-vingt et il n’y avait pas encore de politique de grands travaux, et je ne savais pas encore me projeter dans une vie à venir. Sur le panneau d’informations du chantier était écrit que l’architecte était Jean Gabriel Mortamet. Je l’avais rencontré, il connaissait et appréciait mes dessins d’architecture intérieure et m’avait même des années auparavant invitée à fêter son accession au titre d’architecte en chef des monuments historiques. Je voyais soudain la possibilité d’entrer sur ce chantier, d’en faire le sujet d’un livre, de mettre mon Nikon au service d’un sujet qui me passionnait et en racontant avec des images la restauration de la cathédrale, d’avancer masquée, racontant au moins pour moi-même ma propre histoire. J’avais bien appris mon Roland Barthes et comment il était impossible d’aller jusqu’au bout d’une oeuvre si on ne la menait pas pour des raisons affectives.

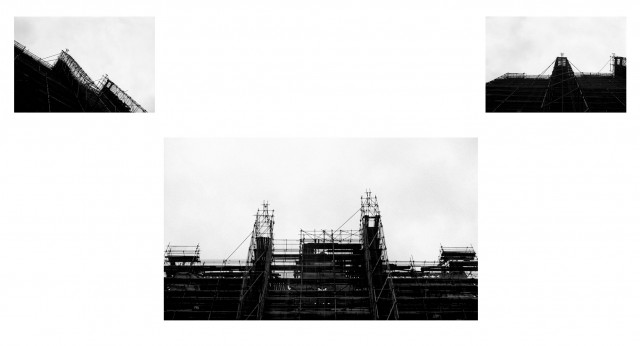

Saint Jean le temps d’un échafaudage 1981

Je ne voyais pas aussi clairement que je le vois aujourd’hui avec recul, le lien d’évidence qui existait entre la pratique de la danse, mon regard sur la danse et ma manière débutante de photographier l’architecture .

Saint Jean le temps d’un échafaudage est la première série dans laquelle le corps n’est plus le sujet photographié mais un des outils nécessaires à la construction des images. Je n’avais pas à l’époque une telle idée. Non, je bougeais et je photographiais simplement en toute innocence et sans culture du médium. C’est aujourd’hui trente ans après que je vois comment dans cette première série , la danse travaillait mon regard. Je demandais à mon corps de se baisser inconfortablement, de se tordre, de garder l’équilibre dans des positions impossibles. Je voyais l’architecture sombrer, tournoyer et la question des verticales et des horizontales en principe incontournable dans un travail sur l’architecture ne m’effleurait pas.

Saint Jean le temps d’un échafaudage 1981(2), FRAC Rhône Alpes

Structurer, fragmenter, prendre en compte la globalité de l’espace, le rassembler puis le faire éclater, avoir une conscience acérée de l’orientation, maîtriser son équilibre, se jouer des perspectives, travailler la lumière, être tour à tour dans la présentation et la représentation. Savoir que chaque geste chaque image sera vue en miroir. Tout ceci tient à la fois de la danse et de la photographie. Je me tenais au cadrage pour ne pas tomber des échafaudages ou du bord de la toiture de Saint Jean pour attraper une image. Je vivais avec l’appareil mes premières expériences de composition, de lutte contre la perspective obligée de l’objectif, de mise à plat de la réalité qui me mobilisent encore aujourd’hui.

Saint Jean le temps d’un échafaudage 1981(2), FRAC Rhône Alpes (2)

A la suite de la série de Saint Jean introduite par Jean Gabriel Mortamet à la Bibliothèque de Documentation de l’Architecture puis de là, à la Mission du Patrimoine Photographique, j’ai eu en 1983 ma première commande : une mission au sein du projet « Objectif Monuments » qui reprenait à l’occasion de l’anniversaire de la création des Monuments historique par Prospère Mérimée l’objet de la mission héliographique de 1851.

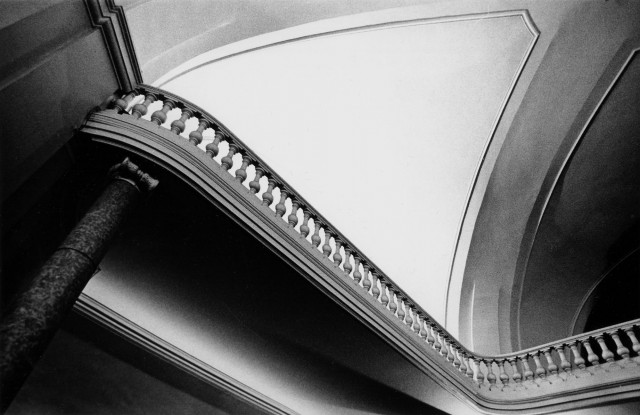

Objectif Monuments, 1983 mission du patrimoine photographique (3)

J’étais donc photographe d’architecture sans l’avoir voulu, mais consciente du chemin qu’il allait falloir parcourir et bien au delà, du point où m’avaient conduite mes premières photographies. Il ne s’agirait plus de me laisser porter par mes sensations, mes prises de risques devaient soudain être maîtrisées, et mon travail allait désormais s’inscrire dans une longue histoire de la photographie.

Objectif Monuments, 1983 mission du patrimoine photographique (3)

Il faut préciser qu’au début des années quatre-vingt, le milieu de la photographie s’intéressait peu à l’architecture et encore moins au chantiers. Il aurait fallu pour être considérée travailler des séries à la manière de Duane Michals, faire des autoportraits ou des photographies mises en scène. Par contre à la Bibliothèque du Patrimoine, comme chez les architectes mon travail était reçu avec enthousiasme. Dans le néant de la production de cette période sur ce sujet précis, si l’on exclu la photographie appliquée, il apparaissait comme novateur au point que la Mission du Patrimoine Photographique m’a commandé pour sa salle attitrée du Palais de Tokyo, l’exposition de centenaire de Le Corbusier en 1998. Le Palais de Tokyo était le haut lieu de la photographie, dirigé par Robert Delpire, Il y organisait de formidables expositions à thème : identité, botanique, science, sculpture…Je me souviens d’une conversation dans laquelle je lui demandais « avez-vous un projet avec l’architecture et sa réponse m’avait laissée interloquée: « j’y ai pensé m’a-t-il dit, mais j’ai renoncé, Il n’y a pas matière… »

Tandis que ma vision de l’architecture était prise entre mouvements et équilibres, mes photographies de danse se construisaient avec précision, l’une influençait l’autre et vice et versa

Dominique Bagouet et Gérard Guillaumat en répétition du spectacle Mes amis sur un texte de Emmanuel Bove, T.N.P, Villeurbanne 1984

Aujourd’hui parce qu’il a fallu des mots pour dire ce que je cherchais, et des réponses aux questions que l’on me pose. Aujourd’hui que j’ai une longue expérience d’enseignement de la photographie et que je transmets un choix de photographies devenues pour moi indélébiles, je sais que je n’analyse jamais une photographie sans chercher à comprendre la position du corps de son auteur au moment de la prise de vue.

Je l’imagine et souvent elle me réjouie comme si l’ayant imaginée, je partage la tension dans laquelle elle a été cherchée,les tentatives avortées, puis la satisfaction de l’avoir trouvée et enfin le bonheur d’en communiquer ce moment fort à mes élèves.

Walker Evans at Work Brooklyn bridge 1929 (4)

Corps du photographe plus ou moins mobile en fonction du matériel utilisé, l’extrême étant d’un côté le corps dansant de Bernard Plossu qui peut photographier en marchant et de l’autre celui de Stéphane Couturier qui installe solidement sa chambre sur un pied et compose une image frontale. Chez l’un les verticales sont sans intérêt elles ôteraient plutôt qu’elles ajouteraient à la réussite de la photographie, chez l’autre elles s’ordonnent dans la rigueur de la perspective orthogonale. Mais entre les deux la révélation, la preuve par neuf de l’importance au centimètre près de la position du photographe dans l’espace pour construire son image c’est Felice Varini qui nous l’a démontré avec force.

Je ne suis plus certaine de l’œuvre que j’ai découverte en premier. C’est peut-être celle de la galerie Claire Burrus en 1986 Peinture acrylique rouge, blanc en réserve.

A cette époque Varini faisait encore réaliser des photographies de ses installations. Celle-ci était d’abord incompréhensible, sur fond de plafond de murs et de sol rouge, des traits blancs d’épaisseur variable étaient tracés dans le plus grand désordre.

Felice Varini, Galerie Claire Burrus 1986

Une photographie cependant, dont on comprenait bien qu’elle avait été prise dans l’espace même, montrait un dessin rectangulaire composé de lignes d’égale épaisseur. Le point de vue était signifié matériellement à un point de la pièce et il était simple de s’y installer. Le dessin alors se construisait et se déconstruisait tandis que je bougeais à peine, que je me mettais sur la pointe des pieds, ou que je pliais les genoux, que je m’écartais de 10 cm en avant ou en arrière.

C’était le corps du spectateur qui devenait dansant, et dans cette installation visuellement belle mais d’abord incompréhensible voilà qu’une évidence était mise à nue : une extrême précision du point de vue aussi bien visuel que mental construisait une image, elle avait son point d’équilibre, c’est tout ! J’en suis sortie dans un rare état d’excitation intellectuelle, heureuse d’être photographe. Prête pour des années de projets qui n’étaient pas encore imaginés. Est-ce à ce moment ou plus tard que j’ai commencé à penser les interférences entre danse et photographie ? Dans une interview avec Juliette Boussand voici ce que répond Felice Varini: « …Le choix du point de vue amène le visiteur à découvrir l’unité de la forme géométrique et sa situation arbitraire dans l’espace. Hors de ce point de vue, l’œuvre est éclatée, fragmentée, remettant en question l’évidence de l’image structurée et unifiée. C’est aussi une manière de faire entrer le spectateur dans la totalité de l’espace, qu’il y ait fusion entre lui et l’espace, ce qui correspondrait en peinture, à voir l’univers entier de la toile, et cette mise en évidence a pour objet de révéler, et même d’exalter l’espace » . (5)

Hôtel Dieu , les lieux des soignants 1991

C’est dans l’espace construit que le corps prend conscience de son pouvoir.Déplacer les masses, me jouer des perspectives, modifier le sens d’une image en me déplaçant d’un pas pour faire entrer une porte noire à côté d’une porte blanche, citer Vermeer ou le quattrocento en faisant s’emboîter des espaces au sol quadrillé.

Hôtel Dieu, les lieux des malades 1991 (6)

Je me suis souvent posé cette question : Pourquoi avoir choisi de privilégier des images fixes quand il y a des images qui bougent ? Pourquoi avoir choisi la photographie plutôt que la peinture ou le dessin pour lesquels j’avais fait des études ? Il est possible qu’une des réponses soit là : dans l’excitation de se colleter avec la réalité, dans cette partie de bras de fer entre l’équilibre de l’image et la perspective déformante de l’objectif qui ne se gagne qu’avec le corps.

(1) « Vrais rêves » titre d’une monographie de Duane Michals, parue en 1977, regardée alors comme modèle et plusieurs fois re-éditée depuis

(2) Saint Jean le temps d’un échafaudage, Jacqueline Salmon, La Manufacture, 1985, prises de vue 1981-1982

(3) Objectif-Monuments, 1983 , N° spécial Photographies, Misison de Patrimoine Photographiques 1984

(4) Walker Evans at work, Harper & Row 1982

(5) Felice Varini in Art présence N°8 janvier février 1994, FELICE VARINI Diffractions et totalité à partir d’un fil à plomb par Juliette Boussand

(6) Hôtel Dieu, Jacqueline Salmon, Cadran solaire, Troyes 1992, texte de Dominqiue Baquet « Icônes de l’absence » entretien avec Claire Nédellec